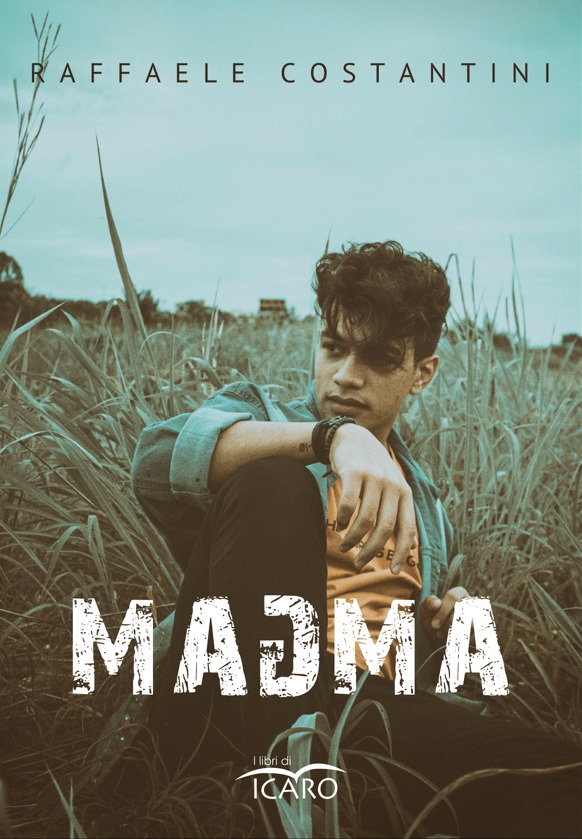

C’è un momento, nella vita di tutti, in cui la pressione interna sembra insopportabile, come un magma pronto a esplodere. È in questo spazio sospeso tra innocenza e crudeltà, tra sogni e traumi, che il salentino Raffaele Costantini ambienta il romanzo «Magma», uscito per I Libri di Icaro, opera potente e poetica che mescola prosa lirica, memoria personale e analisi sociale. Siamo in un paese del Salento, tra gli anni ’80 e ’90, dove la criminalità organizzata non ruba solo vite ma anche futuri, e il contrabbando di sigarette, le estorsioni e le sparatorie in un bar affollato diventano lo sfondo di una storia di formazione dolorosa ma intensa. Tre ragazzini inseparabili si muovono in questo scenario, cercando di sopravvivere a una realtà che li minaccia e li plasma.

Il romanzo, terzo dell'autore, intreccia con grande abilità il microcosmo familiare e il macrocosmo sociale. Luca e Nina sono figli di un padre violento e di una madre anaffettiva; il protagonista, invece, ha alle spalle un mentore, il nonno, che lo guida con una voce matura, quasi quella stessa dell’autore. È un mondo dove le strade diventano carne, le piccole cose assumono tratti epici e le anime dei personaggi cercano di distaccarsi per non sentire il dolore di un’esistenza “fuori fuoco”.

Costantini conferma la sua passione per i temi dell’infanzia e dell’adolescenza, già presenti nei suoi lavori precedenti, Otto Minuti e Il bacio del figlio. La componente autobiografica è evidente: l’autore attinge ai ricordi della sua giovinezza, dei luoghi e delle esperienze vissute, trasformandoli in una prosa che unisce documentazione, poesia e introspezione psicologica.

Partiamo dal titolo, cosa rappresenta la parola Magma e come è diventata metafora delle vite dei personaggi?

«Alcune volte l’opera nasce già con un titolo, anzi il titolo nasce prima dell’opera stessa, ed è proprio il caso di Magma. La parola ha già in sé una temperatura e una potenzialità che si percepisce subito».

Nel romanzo i ragazzini cercano di sopravvivere in un Sud che divora il futuro dei bambini. C’è qualcosa di autobiografico o generazionale nella descrizione di questa sopravvivenza?

«Sì, racconto i miei anni vissuti con l’età dei protagonisti, all’inizio degli anni ’80. La provincia era martoriata, la Sacra Corona Unita era in piena ascesa e questo clima di connivenza creava modelli che influenzavano i più piccoli. Frequentando una marina del Brindisino sono venuto a contatto con gli adulti che vivevano l’“epopea del contrabbando”. Le storie che raccontavano, a volte di prima mano, erano incredibili: persone fuori dalle righe, quasi eroiche. Alcuni erano capaci di aprire un riccio senza usare la forchetta, altri avevano ucciso con un solo pugno. Questi racconti mi hanno colpito fin da piccolo».

Nel libro c’è molta attenzione ai dettagli della vita quotidiana e al contesto sociale.

«Si percepiscono la tramontana, la sabbia, le sensazioni fisiche e atmosferiche del luogo. Mi piace saccheggiare il mio passato e trarne storie. Il libro attraversa molte sfaccettature umane: racconta l’intimo dei bambini che osservano il mondo intorno a loro, e mescola bene e male, come nell’agguato mafioso a cui assistono».

Il romanzo parla anche di violenza familiare. Secondo lei, il male che cresce in casa influenza il territorio e il paesaggio collettivo?

«Probabilmente sono figli della stessa madre: il male familiare e quello sociale. Tutti noi abbiamo subito a piccole dosi qualche forma di male, spesso per modelli educativi sbagliati. Questo male è necessario per capire il proprio posto nel mondo. Ma se il male è troppo forte, può distruggere la vita, come nel caso di Nina, che si brucia. Il protagonista, invece, ha un mentore in famiglia, il nonno, che gli trasmette una guida psicologica. Ho voluto dare voce all’adulto che sono oggi, anche se la prospettiva dei bambini rimane centrale per la loro visione pulita e innocente».

Accanto al male, c’è anche l’amore. Che ruolo ha nel libro?

«C’è l’amore non consumato tra Nina e il protagonista. È un amore puro e poetico, molto delicato, che oggi sarebbe difficile trovare perché tutto si brucia in fretta. Il protagonista è timido, balbetta, non riesce nemmeno a scambiarsi un bacio con Nina, mentre Luca è più spavaldo. Questo amore, come il male, è fondamentale nel racconto: ne rappresenta la controparte, la possibilità di una vita emotivamente vera».

La letteratura può dare voce a ciò che resta in silenzio, ai traumi infantili e ai disagi adolescenziali?

«Sì, ma leggere un libro implica un impegno. Oggi le storie arrivano subito, a portata di click, e perdiamo la capacità di affrontare l’atto di leggere. Il libro ha sempre la funzione di approfondire, toccare temi complessi, ma serve qualcuno disposto ad aprirlo. Purtroppo in Italia c’è più gente che scrive che gente che legge».

Lei insegna yoga. Quanto questa pratica influisce sulla scrittura?

«Lo yoga mi aiuta ad approfondire, a entrare in contatto con storie intime e bagagli emotivi delle persone. La scrittura per me è terapeutica: mi permette di elaborare i miei conflitti interiori e, allo stesso tempo, di lasciare un’eredità di esperienze»

Magma rappresenta una tappa nel percorso di scrittura. Come si colloca rispetto ai lavori precedenti?

«È in continuità, anche se più maturo e con una struttura più complessa. I lettori affezionati lo hanno notato. Attualmente sto lavorando a un esperimento diverso: un romanzo storico, che richiede molta ricerca. Ne riparleremo in futuro».